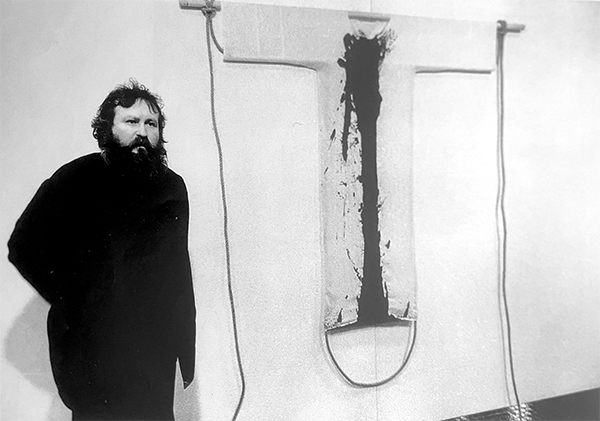

Der Gymnasiast sah eine „Kunstaktion“ in einem Wiener

Theaterkeller. Nachher erklärte man ihm, das sei Kunst gewesen,

und zwar „ein Durchgang, kein Objekt“. Das Werk als Objekt war

abgeschafft. Er war erst achtzehn Jahre alt und konnte den

Unterschied sprachlich noch nicht fassen. Doch sein Erleben war

unverstellt. Er erlebte Hermann Nitsch, wie er ein Tier zerriss, das er

sich vom Fleischhauer geholt hatte. Mit dem Blut, das damals ein

echtes Blut war, beschmierte er sich den Hals und betatschte er

halbnackte, junge Leute. Teile des Tieres zerrte er auseinander und

stieß dabei unverständliche Schreie aus. Blutgeruch lag in der kalten

Luft. Ein abendlich gekleidetes Pärchen sagte „Oh!“ und “Ah!“.

Zwischen seinen Handgriffe legte Nitsch manchmal eine Pause

ein, wie sie ein Priester in der Messe macht. Alles schien

bedeutsam zu sein. Nur: Was bedeutete es? Jahre nach seinem

Studium las er, dass die Aktionen von Nitsch - angeblich - den

Moment bezeichnen, wo die Kunst schon etwas Eigenes ist,

sich aber von Religion noch nicht abgetrennt hat.

Hermann Nitsch, Werk, 1983 ausgestellt.

Kurz vor der Matura brach der Gymnasiast die Schule ab. Er

war ein Schulschwänzer, der im letzten Schuljahr genau so viele

Schulstunden auf dem Konto hatte wie Fehlstunden. Die Fehlstunden

waren nicht entschuldigt. Dieser Schüler war ein Fall von

Verwahrlosung. Seine Eltern hatten Besseres zu tun, als sich

um ihn zu kümmern. Die Lehrer waren verärgert über die

ständige Abwesenheit des Schülers und gaben ihm auch

dort, wo er eine gute Prüfung abgelegt hatte, nur einen Vierer.

Die anderen Lehrer waren gerecht und gaben Fünfer. Am

Ende wurde die Schule ganz gemieden. Der Junge schlief lange,

frühstückte lange und war schon am Vormittag im Kino.

Gegenüber der Schule war ein Kaffeehaus, das jugendliche Raucher

und Trinker frequentierten. Der Schuldirektor tauchte manchmal

dort auf, packte einen Schüler und führte ihn im Polizeigriff in

die Schule zurück. Einmal wurde der Mann gefragt, warum er

einen Buben am Ohr über die Straße führte. Seine Antwort war:

Ich kann ihn nur rausschmeißen – oder ihm eine runterhauen! - Er

fragte den Buben: Was ist dir lieber? - Runterhauen!, sagte der

Junge, und dieser Hofrat brüllte auf: Das ist mir aber untersagt! -

Am Ohr! Am Ohr! Am Ohr!, sang wochenlang die halbe Schule.

Der besagte Gymnasiast malte sich die Abwehr des Direktors aus.

Der Mann war klein, er konnte leicht in dessen Brusthöhle

hineinstoßen, aber er musste in die Hocke gehen, um mit

dem Schlagring dessen Kniescheibe zu treffen. Von solchen

Dingen träumte der Gymnasiast.

Er brach - wie gesagt - die Schule ab. Um auf andere Gedanken zu

kommen, ging er neun Monate lang zum Bundesheer. Nach dem

Bundesheer verfolgte er die Idee der wertlosen Matura weiter.

Er versuchte nicht, auf einem Seitenweg in die Gesellschaft hinein

zu kommen, sondern besuchte eine Maturaschule. Dort traf er

auf andere Spätzünder und Verlorene. Der gescheite Tomek. Die

sanfte Christine. Der stille Alex. In der Galerie, in der Christine

arbeitete, versuchte der Externist die Moderne Kunst zu verstehen.

Er studierte ein Ding aus Holz und aus Sperrmüll von vorne und von

hinten ganz genau. Was er sah, fasste er in Worte. Seine Worte ergaben

keinen Sinn. Das Ding steht nur da, sagte er, und ist frech! - Ja

warum?, fragte Christine und er wusste damals keine Antwort.

Heute weiß er, was das Ding in einem weißen Raum wirklich sagt:

Ich stünde nicht da, wäre ich keine Kunst! - Er besuchte einen

Abend von Otto Muehl. Die Angstlosigkeit des Muehl hätte ihm

gefallen müssen, doch sie war mit Schamlosigkeit gepaart und mit Tiraden,

die er nicht verstand. Muehl entkorkte Sektflaschen zwischen seinen

Beinen und spritzte Sekt ins Publikum. Er schrie er von Wichteln,

die er schlachten wollte, und es war unklar, was er damit meinte.

Die Hippies, die der junge Mann im In- und im Ausland kennen

lernte, waren ihm weitgehend sympathisch. Ihre Ablehnung

der Eltern und ihre Ablehnung der Gesellschaft waren okay,

doch ihr öffentliches Auftreten war ihm peinlich. Die Performance

der Hippies musste er tolerieren. 1968 – stürmten in Paris

Polizisten auf selbstbewusste Studenten los und interviewten in Prag

Reporter kecke Jugendliche auf Russenpanzern. Er glaubte, dass

die Jungen auf der ganzen Welt nur für sich selber kämpften,

und spürte gleichzeitig die weltweit mitmachenden Medien sehr

stark. Wenn er in der Zeitung von einem Sitzstreik las oder auf

der Straße Ho – Ho- Tschi – Minh – Schreie hörte, erblickte er darin

das Neue. Diesen Klang und diesen Hauch nahm er begierig auf.

Er dachte: Das Neue wird jetzt jeden Winkel der Gesellschaft

befreien, doch das tat es nicht. Es befreite nur den Kapitalismus.

Er wurde Mitglied in einem Verein, der in Wien den „Art Club“

weiter führen wollte, sich aber nur zwei Jahre lang hielt. In

diesem „Art Center“ (in der Hohenstaufengasse) präsentierte

der Vorstand den „Film ohne den Film“ auf einer unverputzten

Wand. Einer aus dem Vorstand stellte sich in den Lichtkegel

des Bildwerfers und bewegte sich möglichst nicht. Er stand

nahe der Wand und wurde vom Licht des Leerkaders überflutet.

Dazu gab es das Geräusch einer Kamera, das von einem

Tonbandgerät kam. Die Tasten des Tonbandgerätes drückte der

Externist. In diesem seltsamen Lokal, in dem die Hippies friedlich

zechten, saß er zwischen sanften Giftlern und gescheiten

Neinsagern ruhig da. Er durfte mitmachen und wurde toleriert, obwohl er durch seinen Anzug und durch seine Stoppelglatze

als Anderer zu erkennen war. Er durfte sogar den Wächter

in der Türe spielen, der die eintretenden Hippies zu mustern

hatte. Ein Jazzmusiker stellte sich manchmal zu ihm hin

und half ihm, die erwünschten von den unerwünschten Gästen

zu unterscheiden. Einmal ging ein Pressegirl in den verrauchten

Räumen umher und knipste den gaumig vorlesenden Hermann

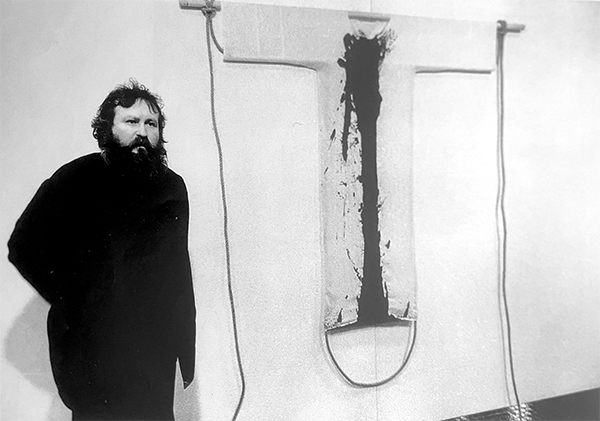

Schürrer. Über den schlanken Günter Brus warfen der Maturaschüler

und der Musiker einen Plastikvorhang und schoben den

Strampelnden in die Küche zu den Köchinnen ab. Er hatte

vor der Journalistin onanieren wollen.

Günter Brus, Wiener Spaziergang, 1965.

Die Externisten – Matura wurde in Baden bei Wien abgelegt. Dort

war ein strenger Schulinspektor der Schutzengel des jungen

Mannes. Er zwang den Fachlehrer, ihn in Englisch durchzulassen.

Bei der Verabschiedung der Prüflinge rief er durch den Saal

„Wo ist der Engländer?“ und schüttelte dem jungen Mann

die Hand, während der Englischlehrer sauer daneben stand.

Jener scharfe Typ mit Glatze und weißem Stecktaschentuch

wurde schließlich zum einzigen Lehrer, der bei dem künftigen

Studenten einen günstigen Eindruck hinterließ. Nach der Prüfung

eilten die jungen Leute zwischen Kastanienbäumen und gelben

Häusern von der keimtötenden Schule weg. Sie entkorkten

schon in der Schnellbahn eine Flasche Sekt und stießen auf

ihren Erfolg an.

Bei den Fächern, die der junge Mann jetzt studierte, setzte

er die „Lehre von der Gesellschaft“ an die Stelle der

„Geschichte der Kunst“, die ihn ursprünglich interessiert hatte.

Eine der ersten Vorlesungen, die er hörte, war über die Geschichte

der amerikanischen Gewerkschaften. Das war ein Wissen, nach

dem nicht jeder Österreicher verlangt. Er hörte vom Idealismus

der IWW und vom Mobstertum der großen Gewerkschaften.

Kriminelle und nicht-kriminelle Arbeiterführer in Amerika beriefen

sich manchmal auf amerikanische Soziologen, die ihre Wissenschaft

deutschen Soziologen verdankten.

Der Kontakt zu den Freunden aus der Maturaschule war noch

vorhanden. Der gescheite Tomek studierte „Geschichte“ und

war der Meinung, dass der Geschichtsunterricht in Österreichs

Schulen bei der Rettung der Bodenkreditanstalt 1931 endete.

Dem trat der Soziologiestudent nicht nahe, weil er selber in

Geschichte über die UNO abgeprüft worden war. Der stille

Alex musste sich sein Studium an der Technischen Universität

selbst bezahlen. Er verdiente es sich, indem er Taxi fuhr und

Schreibmaschinen reinigte. Er zerlegte und wusch die „Kleine Erika“

des Soziologiestudenten, während ihm dieser vom Ende

des Jimmy Hoffa erzählte. Wenig später kam jener Freund

durch einen Unfall ums Leben. Bei einer Kreuzung in Schwechat,

die auf gelb geschaltet war, rammte ein Tankwagen von

links die Fahrertür des Taxis, das Alex lenkte. Auf der

gereinigten Schreibmaschine tippte der Soziologiestudent

achtzehn Todesanzeigen auf schwarz geränderte Karten. Dann fuhr

er nach Salzburg, zu Alex´ Mutter, zu einem traurigen Begräbnis.

Die Universitäten in Westeuropa waren einst eine Schutzzone

für junge Leute. Diese strebten nicht primär nach akademischer

Würde, sondern wollten eine Zeit der Besinnung durchlaufen,

ohne die Effizienz – Regeln der Gesellschaft. Der

Soziologiestudent fühlte sich wohl - und gab trotzdem die

Soziologie eines Tages auf. Der Grund für seine Entscheidung

war, dass er Begriffe nicht nur definieren, auch anwenden wollte.

Eine Welt aus Begriffen bauen! Es drängte ihn zur Darstellung

und zur Darstellung auf der Bühne – deshalb „Lehre vom

Theater“. Im Hörsaal 50, fast unter dem Dach, hörte er eine

Professorin, die ihm sehr gefiel, über das Barocktheater

vortragen. Sie gefiel ihm nicht körperlich, sie sah schrecklich

aus, aber geistig, weil sie klug und gezirkelt sprach. Sie war

die Selbstbeherrschung in Person und zugleich freundlich und

zugewandt.

Margret Dietrich hörte sich, auch wenn die Vorlesung schon

aus war, jede Frage mit Engelsgeduld an. Oft trat ein Assistent

zu ihr hin und flüsterte ihr den nächsten Termin ins Ohr. Dann

zeigte sie auf eine große Uhr und öffnete bedauernd ihre massigen

Arme. Sie wollte sich die gestellte Frage merken und am

Beginn der nächsten Stunde beantworten. In der nächsten

Stunde suchte sie den Fragenden vom letzten Mal, er sollte

seine „sehr sehr interessante Frage“ wiederholen. Dieser

oder diese war in der Regel nicht mehr präsent und die Dietrich

rief: „Sind also die Fragesteller nicht mehr unter uns?! Ich gehe

damit im Stoff weiter!“

Diese Professorin wollte eine Antwort auf die Frage finden, ob die

Arbeiter in der Fernsehepoche ein „Arbeitertheater“ wirklich

wünschten. Das Ziel ihrer Feldforschung war ein Nein. Theater

beginnen spät. Arbeiter gehen früh schlafen. In der Wohnküche

sitzt der Arbeiter mit seinem Gast. Im Theater strebt er zum Buffet.

Die Forschung führten zehn Studierende mit jeweils einem

Arbeiter oder einer Arbeiterin durch. Der Student der Theaterwissenschaft nahm mit einer Tante daran teil. Er schleppte die

Frau ins Akademietheater, wo Margret Dietrich im Foyer

stand und jeder Versuchsperson die Hand schüttelte.

Die Tante des Studenten war eine hübsche Frau, die nie einen Beruf ausgeübt hatte und nun als Eine aus dem

Arbeitsvolk fungierte. Sie sah sich das Stück „Alle meine

Söhne“ an und beantwortete dann zwölf von zwanzig Fragen

sehr originell. Ihr Satz „Arbeiter essen mehr als Angestellte

und Akademiker, weil sie mehr Kalorien verbrauchen“ ging als

Kapitel – Überschrift in jene Studie ein.

Um 1975 besuchte der Student im Museum für Moderne Kunst

eine Ausstellung der Concept Art in Wien. Diese Amerikaner,

dachte er, trennen sich nie ganz von ihrer Tradition. Sie

reiten nie auf schwarzen Quadraten - und nie auf übermalten

Zeichnungen - herum, sondern machen Werke, in denen

sich das Alte und das Neue findet. Da hatte er sich geirrt. Die

gezeigten Amerikaner schoben die Ausführung ihrer Objekte

dem Betrachter hin. Der Student der Theaterwissenschaft

fand bunte Raster gemalt oder aufgeklebt auf weißen Wänden

und Fotos und Tagebücher und Skizzen (und blecherne Kuben

und Zylinder, die an Drähten hingen). Er stieg dort auf und ab –

nahm auf einem Klappstuhl Platz – legte sich auf einer

Luftmatratze flach - und hatte Null Einfälle zu dieser Kunst.

Er fühlte sich unglücklich und gereizt. Die anderen Besucher

schienen friedlich. Ihre Gesichter und Körper passten nicht

zu den leeren und aggressiven Objekten.

Am Ende seines Studiums hielt Professorin Dietrich ihm und

anderen neu geschaffenen Doktoren und Doktorinnen eine

Rede: „Durch Ihre schönen Arbeiten und Ihre guten Prüfungen

haben Sie das Tor zu einer größeren Welt aufgestoßen. Sie werden

jetzt in die größere Welt hinein gehen. Jeder auf eine andere Art.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie nie anecken. Ganz besonders

wünsche ich das Herrn Quell (damit meinte sie den besagten

jungen Mann), dass ihm alles Unbedachte und Ungestüme, zu

dem er neigt, verziehen und nicht schuldhaft angerechnet wird.

Und jene von Ihnen, die nach München gehen, grüßen mir

bitte im Kärntnertor – Theater den Dr. Seyfert! Er gehörte einst

auch zu meinen Besten!“

Am Hauptbahnhof in München kam der neue Doktor um Null Uhr

an. Er ging vor dem Bahnhof auf und ab, weil sich sein Münchner

Freund verspätet hatte. Zwei Bayern in Trachtenhosen stiegen

aus einem Bus und brüllten: „Es lebe Videla! Nieder mit den

Terroristen!“ - Damit erlebte Dr. Quell einen Moment der Zeitgeschichte

aus Dritter Hand. Er wusste nur nicht, was mit dem Wort

„Terroristen“ gemeint war. Erst am nächsten Tag, nachdem er

in der Wohnung seines Freundes abgestiegen war, sah er im

Wartezimmer eines Zahnarztes die Fahndungsbilder

deutscher Terroristen an der Wand. Da begriff er die Schreie

der Trachtenheinis im Nachhinein.

In München arbeitete er für den Rundfunk. In seiner Freizeit

spielte er Publikum für Amateure. Er hörte Lesungen in

Galerien und Arien in Stadtsälen. Er verfolgte Kabarett –

Nummern in Gasthäusern. Höhepunkt war sein Besuch eines

„Wiener Abends“ in einem Kleintheater. Regisseur und

Hauptdarsteller war der Freund, der ihm die Wohnung zur

Verfügung gestellt hatte. Er trug Strapse über einer Badehose

und wollte sich im Stück mit einem Zweiten paaren. Dieser

hatte die Rolle eines Fiaker-Pferdes übernommen. Ein Dritter

spielte den „Gott aus der Maschine“ und kritisierte mit der Stimme

von Bruno Kreisky die Gegner des Kraftwerkes von Zwentendorf

(„Für mich sind das Rotzbuben und von Rotzbuben lasse ich

mich nicht vorführen!“). Nach der Darbietung verlangte der

Freund von Dr. Quell, dass dieser eine Rezension des Abends

fürs Radio machen sollte. Der Doktor sagte Nein und enttäuschte

dadurch ein paar Freunde.

In der Wohnung in München beschlief Dr. Quell eine

Jungschauspielerin aus Köln. Das war eine lustvolle und

schräge Vereinigung, bei der die Kopulierenden durch die

Straßenbeleuchtung in der Straßenmitte beleuchtet wurden.

Nach dem geglückten Geschehen fand der Doktor das Blut

der jungen Frau auf seinem Bauch, im Bett und auf dem Teppich

überall verteilt. Er erschrak ein bisschen über dieses Blutbad,

wohingegen das Girl, eine Moderne der 1970 er Jahre, völlig

cool blieb. „Was soll‘s!, sagte sie, „Stell dir vor, du und ich, wir

haben heute Nacht jemanden geschlachtet!“ - Dadurch

schien die Kunstmoderne irgendwie entschuldigt. Das vom

Inhalt abgetrennte Reden galt nicht nur in der Kunst, auch

im täglichen Leben als ein Akt der Befreiung.

© M.Luksan, August 2023

|